- 권한신청

- P-ISSN1598-1487

- E-ISSN2671-7247

초록

대학 내 학생 관련 기록은 대학의 기능적, 사회적, 개인적 측면에서 중요성을 가지지만 여러 주체들이 생산해 내는 기록의 양이 방대하고, 관리 장소가 분산되어 있으며, 그 유형과 형태가 다양하기 때문에 체계적인 관리가 어렵다. 이에 따라 학생 기록이 가지는 중요성이 크다는 것을 인지하고 있음에도 불구하고 대학의 실행은 부진한 단계에 머물러 있다. 이 연구는 대학의 행정 기록을 제외한 학생기록을 ‘학생 관련 기록’으로 정의하고, 교육 기록, 학생 창작 및 연구 기록, 학생 활동 기록으로 범주화하였다. 각 범주별로 국내외의 모범 사례를 살펴보고 명지대학교의 현황을 살펴본 후, 각 범주별로 적합한 관리 방안과 종합적 관리 방안을 제안하였다.

Abstract

Student records are essential for the functional, social, and personal aspects of the university. However, it is difficult to systematically manage such records because of the vast amount produced by several agents, the decentralization of the university’s records management system, and various types and forms produced. Despite acknowledging the importance of student records, Myongji University implements its records management system at a sluggish pace. This study defined students’ records except for the administrative records of the university as “student-related records” and categorized them into education records, student creation and research records, and student activity records. After examining the best practices in Korea and abroad, we reviewed the current status of Myongji University’s student records management system and proposed appropriate and comprehensive management plans accordingly.

초록

공공기관에 기록관리 평가제도가 도입된 지 10년이 지났다. 지난 10년간 공공기관의 기록관리 평가제도는 기록물관리전문요원 배치와 기록관인프라 확충에도 기여하였으나, 현 시점에서는 서열화, 환류조치의 미흡 등 여러 가지 문제점들로 인하여 새로운 평가체제를 도입할 필요성이 제기되고 있다. 이에 기록관리 평가제도에 대한 변화과정 검토를 통해 현황분석을 진행하였고, 전문가 간담회, 현장 방문 등 다양한 방식의 의견수렴을 통해 문제점을 확인하고 개선방향을 제안하고자 하였다. 여러 문제점 분석에 기반하여 제안한 새로운 기록관리 평가의 방향은 단계별 도입, 기관의 특성에 따른 맞춤형 지표선정, 거버넌스 체계의 도입, 기관의 자율적 지표선정에 의한 자체평가, 그리고 국가기록원의 컨설팅기능 강화 등이다.

Abstract

It has been more than ten years since the evaluation system of records management in public institutions was introduced. Over the past decade, the evaluation system of records management in public institutions has contributed to the professional deployment of records management and the expansion of the records infrastructure. However, at this time, it is necessary to introduce a new evaluation system because of various problems including ranking and insufficiency of feedback measure. Therefore, we attempted to identify the problems and suggest the direction of improvement by analyzing the status of the evaluation system for records management in public institutions and collecting opinions from various sectors. The directions of the new institutional evaluation on records management based on the analysis of the problems are a step-by-step introduction, the selection of customized evaluation indicators according to institutional characteristics, the introduction of the governance system, self-evaluation by selecting autonomous indicators of institutions, and the strengthening of the consulting function of the National Archives of Korea.

초록

기업의 기록관리를 통한 가치창출과 편익제고는 공공기관의 기록관리와 견주어도 부족함이 없는데 우리나라의 기업기록관리에 대해서는 아직까지 가이드라인도 제정되어 있지 않다. 글로벌 기업들은 업무과정의 산출물인 기록을 정보자산으로 축적하고 이용하여 업무의 시행착오를 줄이며 경쟁력을 강화해 나가고 있다. 우리나라 기업들도 기록관리에 대한 필요성은 공감하면서도 현용기록관리보다는 사사편찬이나 사료관리 등 비현용기록관리가 대부분인 실정이다. 따라서 이 연구에서는 우리나라에서 성공적으로 기록관리를 하고 있는 K사의 사례연구를 통하여 기업의 현용기록 축적과 이용을 통한 가치와 편익을 찾아보고, 기업기록관리를 활성화할 수 있는 방안을 제안하고자 했다. 이와 함께 4차 산업혁명시대의 중요한 자원인 데이터를 축적하고 이용하는 빅데이터 플랫폼으로서의 기업기록관리를 조명하며 기업기록관리의 활성화 방안을 제시하였다.

Abstract

The creation of value and the enhancement of benefits through records management by enterprises are comparable to those by public institutions. However, Korea has yet to establish guidelines on corporate records management. Global companies are strengthening their competitiveness by reducing trial and error in their work through the accumulation and use of records as information assets, which serve as the output of their work processes. While Korean companies agree on the necessity of corporate records management, most of them are concerned with archival (noncurrent records) management, such as historical compilation and historical data management, rather than records (current record) management. Therefore, through a case study of a K-company with effective records management, this study identifies methods to promote the accumulation, use, and management of corporate records in line with the search of value and benefits. Moreover, the company emphasizes the management of corporate records as a big data platform that accumulates and uses data, which is an important resource in the era of the Fourth Industrial Revolution, and proposes measures for their revitalization.

초록

ISO 30301 기록경영시스템 표준 제정으로 인해 기록관리가 경영적 차원에서 추진될 수 있는 표준체계가 마련되었지만, 인증을 받은 기관은 극소수이며 알려진 사례도 많지 않다. 이 연구의 목적은 ISO 30301 표준 인증을 획득하고자 하는 공공기관에 적합한 기록경영시스템을 구축할 수 있는 필수 요건을 제시하며, 실무적으로는 우수한 성공 사례를 통해 인증 관련 제반 사항을 숙지하여 표준을 도입하는 데 도움이 되고자 한다. 이를 위해 먼저 인증을 획득한 공공기관 및 지방자치단체의 출자⋅출연기관의 사례와 인증기관을 조사하여 분석하였다. 정보공개청구를 통한 내부문서 분석을 진행하였고, 공공기관 직원 4명과 인증기관 심사원 1명에 대한 인터뷰를 통해 인증심사 과정을 경험한 담당자 개인의 노하우와 전문지식을 포착하였다. 사례연구를 통해 인증을 획득하려는 기관이 효과적으로 인증을 획득할 수 있도록 1단계에서 5단계까지 수행 범위를 나누어 ‘ISO 30301 표준 인증 프로세스’를 제시하였다. 마지막으로 이를 토대로 인증을 효과적이고 실질적으로 획득하는 방안을 5가지로 제안하였다.

Abstract

Although the ISO 30301 Management Systems for Records (MSR) Standard has established a standard system for records management to be promoted at the management level, only a few institutions have been certified, and there are few known cases. The purpose of this study is to present essential requirements for the establishment of MSR suitable for public institutions that want to acquire ISO 30301 standard certification, and through excellent cases of success in practice, various matters related to certification were used to help in the introduction of the ISO 30301 standard. In this study, cases of certified public institutions, local government funding agencies, and certification bodies (CB) were investigated and analyzed. In addition to the analysis of internal documents obtained through information disclosure requests, interviews were conducted with four public agency employees and one certification body auditor to capture the know-how and expertise of the individuals in charge who went through the certification screening process. Through the case study, the scope of the performance was divided into 1 to 5 stages so that organizations that want to acquire the certification can effectively obtain a certification, and the ISO 30301 Standard Certification Process was presented. Lastly, five ways were proposed to ensure that certification could be obtained effectively and practically.

초록

이제 중앙행정기관 뿐 아니라 기초자치단체에도 기록물관리 전문요원들이 다수 채용되어 체계적인 기록관리의 형태를 갖추어 가고 있다. 이 연구에서는 기초자치단체 기록관을 대상으로 한 기록관리현황을 알아보고자 하였다. 이를 위해 기록물관리 전문요원의 채용이 많이 이루어졌던 서울․경기․인천 등 수도권에 소재한 기초자치단체 기록관 중 11곳에서 2009년 9~10월 사이에 기록물관리 전문요원들과 심층면담을 시행하였다. 이를 통해 기초자치단체 기록관의 제도적 측면, 운영 관련 및 기록정보 서비스 관련 분야의 현황과 문제점을 분석해보고, 이들 각각의 분야에 대해 개선 방안을 찾아보고 제시하였다.

Abstract

Currently, not only central governmental agencies, but also local government started to hire records management professionals, and the records management became more systematic. This study tried to understand the current situation of local government's records management. Among the local governments' records management offices of in metropolitan area, i.e. Seoul, Gyonggi and Incheon where they hired records management professionals, 11 professionals were interviewed between September and October 2009. Based on the interview, the current situation and problems of the local government records management offices were identified in the areas of system related, administration related, and information service related. Suggestions for the improvement were proposed on those areas.

초록

4차 산업혁명에 대한 관심이 고조되고 있다. 인공지능은 그 기반기술이며 핵심적인 기술이다. 기록관리 분야에서도 해외를 중심으로 효율적인 업무처리를 위해 인공지능이 도입되고 있는 추세이다. 본 연구에서는 먼저 인공지능의 개념을 제시 한 후, 인공지능이 태동되게 된 배경을 알아보았다, 또 인공지능의 다양한 분야에 대해 알아보고, 획기적인 사례를 중심으로 발전 과정을 살펴보았다. 다양한 영역에서 인공지능의 활용사례를 텍스트 분석, 영상인식 관련, 음성인식 관련하여 살펴보았다. 이 각각의 영역에서 기록정보서비스 측면에서의 적용 사례를 확인해보고, 지능형 기록정보서비스 모듈 구성 및 인터페이스 등 앞으로 기록관리 영역에서 가능한 활용 방안을 알아보고 제시하였다.

Abstract

The Fourth Industrial Revolution has become a focus of attention. Artificial intelligence (AI) is the key technology that will lead us to the industrial revolution. AI is also used to facilitate efficient workflow in records and archives management area, particularly abroad. In this study, we introduced the concept of AI and examined the background on how it rose. Then we reviewed the various applications of AI with prominent examples. We have also examined how AI is used in various areas such as text analysis, and image and speech recognition. In each of these areas, we have reviewed the application of AI from the viewpoint of records and archives management and suggested further utilization of the methods, including module and interface for intelligent records and archives information services.

초록

기록관리 전문가와 학자들은 행정정보 데이터세트 기록의 관리 필요성과 그 시급성을 역설하여 왔으나 실제 현장에서 데이터세트의 관리는 시행하지 못 하고 있는 실정이다. 데이터세트는 기술 종속적인 특성과 방대한 규모는 물론 시스템별 다양한 운영 환경으로 인해 현행 종이기록 중심의 표준 기록관리 지침과 절차를 적용하기 어렵다. 무엇보다 데이터세트 자체의 고유한 특성을 수용하는 관리체계가 필요하며, 그 관리 방안은 업무 현장에서 적용할 수 있어야 한다. 이 연구는 공공기관에서 실제 운영 중인 행정정보시스템의 데이터세트의 현황을 조사한 분석 결과에 기반하여 데이터세트 관리 방안과 절차를 개발하여 제시하였다.

Abstract

Records management professionals and scholars have emphasized the necessity of managing data set in administrative information systems as records, but it has not been practiced in the actual field. Applying paper-based records management standards and guidelines to data set management proved to be a difficult task because of technology-dependent characteristics, vast scale, and various operating environments. Therefore, the data set requires a management system that can accommodate the inherent characteristics of records and can be practically applied. This study developed and presented data set management methods and procedures based on the analysis of data set in public administrative information systems operating in public institutions.

초록

기록관리에서 메타데이터는 기록을 구성하는 필수 요소 중 하나로 기록물을 적절하게 관리하고 이해하도록 하는데 매우 중요한 역할을 한다. 기록관리 업무에서 메타데이터 요소들의 자동 부여가 불가능할 경우에는 기록전문가가 메타데이터 값을 직접 입력해야 한다. 이러한 업무의 불편함을 개선하기 위해 본 연구에서는 신기술인 챗GPT를 활용하여 기록관리 메타데이터 요소의 추출 방안을 제시하고자 하였다. 챗GPT 기술을 활용하기 위해 파이썬 프로그램과 랭체인 라이브러리를 이용하여 PDF 문서를 제시하고 질문을 통해 기록물의 메타데이터를 추출해보았고, 챗GPT 온라인 서비스를 통해 여러 건의 PDF 문서를 첨부하여 기록물의 메타데이터 요소를 추출해보았다. 그 결과 챗GPT-3.5 turbo를 사용한 랭체인에서는 보안상으로는 안전한 추출 방법이긴 하나 메타데이터의 정확한 요소를 얻기에는 다소 한계가 있었고, 챗GPT-4 온라인 서비스에서는 보안상 중요 문서를 첨부할 수 없지만 비교적 정확한 결과를 추출하였다. 이를 통해 기록관리에서의 메타데이터 추출을 위한 챗GPT 기술 활용의 가능성을 타진할 수 있었고, 챗GPT 관련 기술의 발달에 따라 좀 더 안전하고 정확한 결과 추출이 가능해질 것이다. 이러한 챗GPT의 장점을 활용함으로써 기록관에서 기록 및 메타데이터의 관리적 측면에서 업무의 효율성 및 생산성을 증대시키는데 도움을 줄 수 있을 것이라 기대한다.

Abstract

Metadata is a crucial component of record management, playing a vital role in properly managing and understanding the record. In cases where automatic metadata assignment is not feasible, manual input by records professionals becomes necessary. This study aims to alleviate the challenges associated with manual entry by proposing a method that harnesses ChatGPT technology for extracting records management metadata elements. To employ ChatGPT technology, a Python program utilizing the LangChain library was developed. This program was designed to analyze PDF documents and extract metadata from records through questions, both with a locally installed instance of ChatGPT and the ChatGPT online service. Multiple PDF documents were subjected to this process to test the effectiveness of metadata extraction. The results revealed that while using LangChain with ChatGPT-3.5 turbo provided a secure environment, it exhibited some limitations in accurately retrieving metadata elements. Conversely, the ChatGPT-4 online service yielded relatively accurate results despite being unable to handle sensitive documents for security reasons. This exploration underscores the potential of utilizing ChatGPT technology to extract metadata in records management. With advancements in ChatGPT-related technologies, safer and more accurate results are expected to be achieved. Leveraging these advantages can significantly enhance the efficiency and productivity of tasks associated with managing records and metadata in archives.

초록

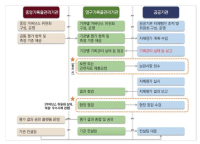

MSR은 조직의 목표를 달성하기 위해 의사를 결정하고 자원을 관리하는 방법론이다. 기록관리 영역을 경영의 영역의 일부로 정의함으로써, 기록을 생산하고 관리하는 활동을 통해 조직의 설명책임성과 위험 관리 및 업무 지속성을 보장할 수 있도록 하였다. 본 논문은 MSR 표준으로 인증제도로 운영될 수 있도록 마련된 ISO 30301의 요구사항들에 대한 분석을 기반으로, MSR이 공공기관에 도입되기 위해서는 1) 표준과 법이 서로 배타적인 점이 없는지, 그래서 법령의 개정 등 보완이 필요한 부분은 어디인지, 2) 조직 자체적으로는 어떤 부분을 갖추어야 하는지, 3) 기관 평가 및 기록관리 평가 제도를 활용해서 대비할 수 있는 부분은 어디인지 등을 확인하고자 하였다. 결과적으로 법령에서 보완이 되어야 할 부분, 기관 내부의 규정으로 운영해야 할 부분을 확인하여 제시하였으며, 기관평가에 반영할 수 있는 방안도 제시하였다.

Abstract

MSR identifies that records are key factors in achieving the goals of an organization and that records management is part of the business administration. Therefore, organizations could secure accountability and continuity of works through the activities of production and management records. This study explored what should be prepared to adopt MSR in public institutions based on the analysis of the requirements of the ISO 30301. which is prepared to be utilized as a certificate system. It focuses on 1) how laws could be supplemented to adopt MSR by comparing the requirements of MSR and the Public Records Management Act; 2) what should be prepared by organizations in terms of their rules and procedures; and 3) how the evaluation system of public institutions and the records management evaluation system could be revised to ensure that MSR will be sufficiently implemented in the organizations. In conclusion, the part to be supplemented by the law, the area to be operated as the internal rules of the organizations, and the way to be reflected in the evaluation of the public institutions were suggested.

초록

이 연구는 기초자치단체의 공무원을 기록과 기록정보서비스의 핵심적인 이용자로 인식하고, 주이용자의 요구에 부합하는 기록과 서비스를 제공하기 위하여 이들의 기록이용행태와 기록에 관한 요구사항을 파악하고자 하였다. 이를 위해서 정보공개청구를 통해 획득한 2017년 3분기 동안의 기록관 및 표준기록관리시스템(표준RMS)의 이용 빈도 자료를 바탕으로 기록 이용 횟수와 기록을 많이 이용하는 상위 부서를 확인하였다. 다음으로, 수도권 기초자치단체 공무원을 대상으로 설문을 수행하여, 일반적인 기록의 이용행태, 기록관리시스템의 이용 및 기록관 이용에 대한 의견을 수렴하였다. 이를 바탕으로 기초자치단체 기록관 운영 측면, 기록관리시스템 측면, 기록서비스 측면에서의 개선사항을 제시하였다.

Abstract

This study recognized the public servants of the local governments as the principal users of the records centers. It also attempted to identify their records usage behavior and the requirements of record usage so that records and services that meet their needs as the main users would be met. Therefore, the researchers identified through an information disclosure request the highly ranked departments that use records more than the others based on their usage frequency of the records centers and the standard records management system (standard RMS) during the third quarter of 2017. A questionnaire survey was subsequently conducted to the public servants of the local governments in the metropolitan area. The questionnaire identified the users’ opinion on general usage behavior, usage of standard RMS, and usage of the records center. Based on the survey results, improvements in the management of the records centers the record management system, and the record services of the local governments were suggested.